在腾格里与巴丹吉林沙漠的合围之处,有一座守护民勤绿洲的“生态堡垒”——红崖山水库。这座亚洲最大的沙漠水库,不仅是维系60万亩耕地灌溉的“命脉工程”,更是阻断两大沙漠合拢的“生态屏障”。7月14日,在省团委、校团委的指导下,兰州博文科技学院机电工程学院联合红崖山水库管理处,用一场跨越48小时的艺术实践,让这座水库1.2公里长的防浪墙完成了从“防洪屏障”到“水上画廊”的华丽蜕变。

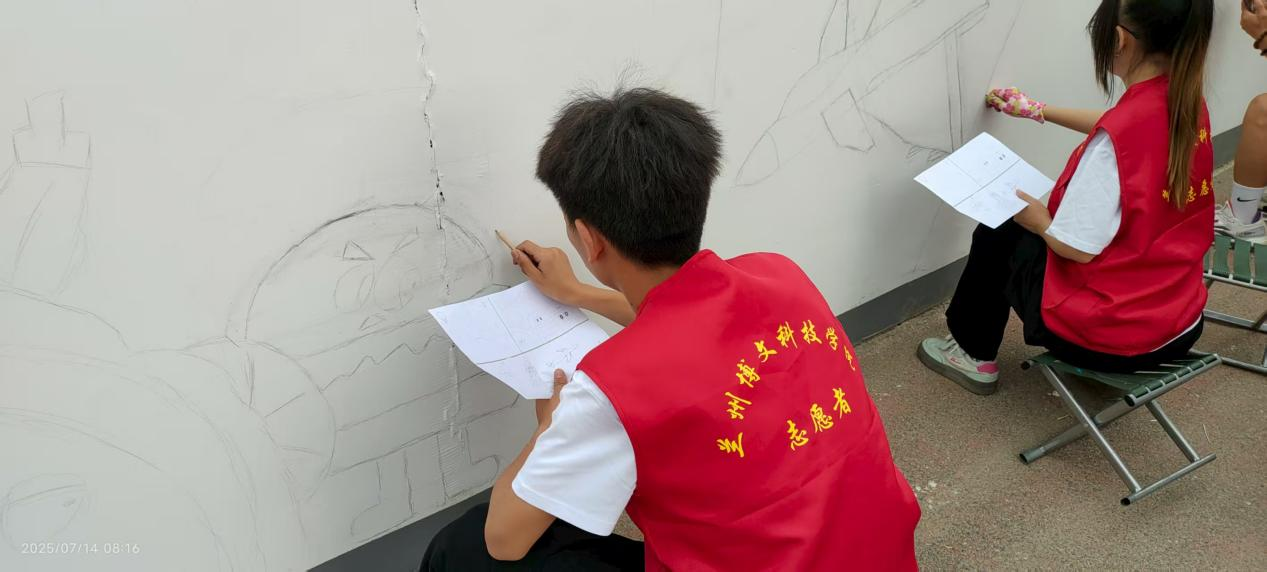

从7月14日晨光熹微到15日暮色四合,10多余名师生志愿者分秒必争:志愿者顶着炎炎烈日蹲在滚烫的混凝土墙根勾勒轮廓,覆漆组借着暮色检查每一处漆膜平整度……48小时里,他们累计弯腰起身超千次,消耗高耐候丙烯颜料180升,最终在灰白的墙体上呈现出以“沙海绿洲,时间之河”为主题的系列巨幅彩绘。

五大主题板块各有深意:“七彩神鹿”踏过沙漠绿洲,象征人与自然和谐共生;“民勤蜜瓜”饱满多汁,凸显当地“沙漠变良田”的农业奇迹;“沙漠热气球”载着绿意升空,寓意生态保护与绿色发展的并行不悖……其中最长的单幅画面达5米,站在水库堤坝远眺,蓝绿为主的色调与库区水面交相辉映,仿佛一条流动的“生态长河”。

“选颜料时我们做了23组对比实验。”带队教师、机电工程学院团总支书记兼学生管理副院长任建文介绍,团队最终选定的高耐候丙烯颜料,经测试可抵御河西走廊年均3073.5小时的强日照、8级风沙侵袭,确保十年内色彩不褪色、不粉化,既满足了防洪标识的醒目需求,又让艺术作品能在极端环境中长久留存。

“以前总觉得‘城市安全’是抽象概念,这次亲手把防汛知识画进墙里,才懂每一笔都连着民生。”学生负责人、2022级本科生蒋宜文说,这是团队首次将课堂上的设计理念转化为“看得见、摸得着”的城市安全设施。墙绘完成后,师生们没有转身离开。在“沙漠热气球”板块的下方,他们用金色颜料郑重签下名字与日期,并共同许下承诺:“每年暑假,我们回来补色维护。”

“这不是一次孤立的活动,而是一套可复制的生态教育模式。”任建文院长介绍道,目前该模式已被纳入民勤县“生态育人计划”,未来将联动省内多所高校,让更多青年参与到红崖山水库的生态守护中。正如志愿者宋明睿所说:“以前在画室里画‘人与自然和谐共生’,总觉得隔着一层;现在亲手把理念绘进城市防线,才懂‘守护’二字的分量。”

但更珍贵的价值,藏在“景观-科普-旅游”的闭环里。游客在打卡“七彩神鹿”时,会了解民勤防沙治沙的历程;品尝“民勤蜜瓜”时,会想起墙绘里“沙漠变良田”的故事;孩子们围着墙绘学防汛知识时,生态保护的种子正悄悄埋下。“这是把‘绿水青山就是金山银山’的理念,转化成了可触、可感、可传播的生动实践。”管理处负责人说,红崖山水库作为河西走廊防沙治沙的“主战场”之一,正通过这样的“艺术治沙”实践,为打赢防沙治沙阻击战提供“民勤样板”。

当最后一抹颜料在暮色中干透,1.2公里的防浪墙已不仅是防洪的“硬防线”,更是讲述生态故事的“软载体”。从“七彩神鹿”到“沙漠热气球”,从墙体绘画到师生们的签名承诺,每一笔都写满了青年一代对“生态保护”的理解与担当。

这场实践证明:青春的力量,既能在实验室里钻研技术,也能在沙漠边缘描绘希望。而红崖山水库的这面“水上画廊”,终将随着时间的推移,成为记录民勤绿洲变迁、见证青春守护承诺的“生态史诗”。

兰州博文科技学院机电工程学院